主体性を育む対話の場。目指す組織の実現に向けて「カタルバ」が果たす役割

- 主体性

- 人事制度

- 人材育成

- 合宿

- 対話

- 文化の醸成

ASNOVAが定期的に開催する「カタルバ」は、社員同士が自由に語り合い、組織の課題や未来について考える場です。単なる合宿ではなく、ASNOVAが目指す「自走型組織」の基盤となる重要な取り組みとして、毎回社員も前向きに臨んでいます。今回は、「カタルバ」の狙いやその効果、さらには今後の展望について、経営企画室 室長の小野真さんに話を伺いました。

Text:光田 さやか

Photo:小林 翔

PROIFILE

会社にはさまざまな部署があり、年齢やキャリアも異なる社員が働いています。そのため、普段接することのないメンバー同士が深く交流できる機会を作ることが重要だと考えています。オフィスを飛び出し、非日常の空間で対話することで、心理的安全性が確保され、肩の力を抜いて本音を語ることができるはずです。

また、私服での参加を推奨することで、役職や部署の垣根を取り払い、フラットな関係のもとで意見を交わせるのも特徴の一つです。組織をつくっていくのは「人」ですから、皆さんが個々人を深く理解していくことが大変重要だと考えています。

10人前後の少数での開催となりますので地道な取り組みですが、少数でなければ効果は薄れると考えています。この地道な繰り返しが、強い組織をつくっていくことに必ずつながるはずです。

参加者からは「楽しかった」「勉強になった」「取り組みが理解できた」「また参加したい」といった声が多く聞かれます。特に、普段関わりの少ない他部署のメンバーとつながりを持てる点が好評です。また、「カタルバで出たアイデアはどうなったのですか?」「実現するのですか?」という意見を聞くこともあります。確かに、成果を求めるのは大切ですし、私たちとしてもせっかく出たアイデアを一つでも実現できるようにしたいですが、「カタルバ」の本来の目的は、アイデアを生み出すことだけではなく、社員の主体性を育むことにあります。このような方針を社内でしっかりと共有していくことが今後の課題だと感じています。

ただ、良いアイデアはもちろんブラッシュアップして反映させていきたいと思っています。

また、企業にとって経営戦略が軸となるのは当然ですが、それと一貫性を持たせる形で事業戦略や人事戦略を設計することが重要だと考えています。私たちは、人と組織の成長を促す取り組みを人事戦略の一環として位置づけ、それを経営戦略と連動させることで、社員が学びやすく、挑戦しやすい環境をさらに整えていきたいと考えています。

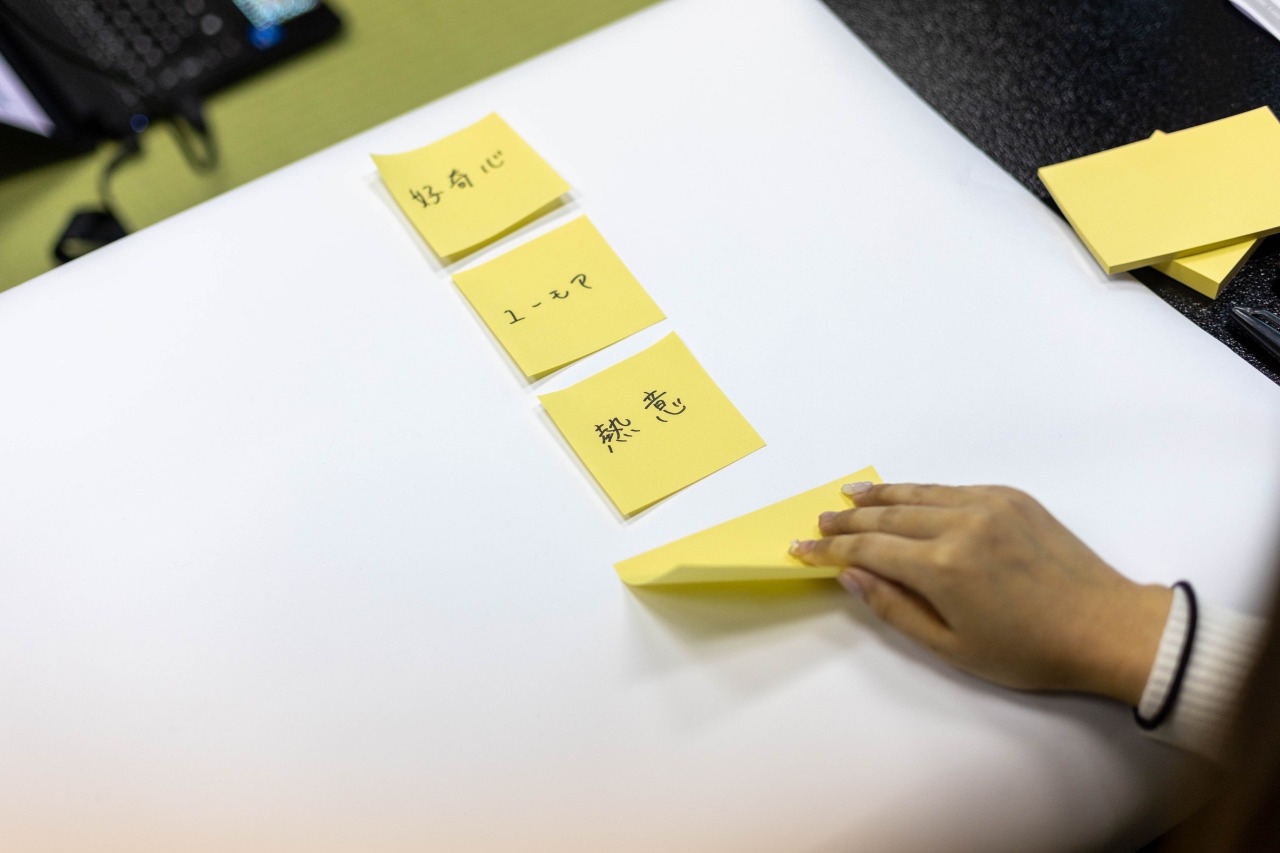

ASNOVAは、人事戦略の軸となるキーワードとして「やりがい」「わくわく」「あんしん」を掲げていますが、全ての取り組みはこの3つを軸として一貫性のある設計を考えていきます。この明確な軸があることで、これからの取り組みがさらに加速していくことを期待しています。

こうした教えを活かし、カタルバでは「他人を尊重する姿勢」と「傾聴する力」を特に大事にしています。ワークショップの冒頭では、必ずこの考え方を共有し、参加者全員が「ここは自由に意見を交わし、お互いを尊重しながら対話できる場なんだ」と安心できるような環境づくりをしています。

小野:その結果、普段は発言をためらいがちだった社員が、積極的にプロジェクトのリーダーを務めるようになったり、業務ミーティングの中でより質の高い対話が生まれるようになったりと、実際の業務にも変化が表れています。 「カタルバ」は、ただの合宿、ただのワークショップではなく、組織全体のコミュニケーションの質を向上させ、社員一人ひとりが主体的に行動できる組織をつくるための大切な場となっています。

また、今後は「カタルバ」を単独の取り組みとしてではなく、ASNOVA全体の学びの場の一環として発展させたいと考えています。たとえば、社内でさらに大きな学びのプラットフォームを作り、「カタルバ」もその一部として位置づける形です。

その「学びのプラットフォーム」に海外のグループ会社の社員も参加できるように整備し、さらには社外の方々とも学びを共有できるような仕組みを作れたらと考えています。企業内大学のような形になるかもしれませんが、ASNOVAに関わるすべての人が成長できる場を提供していきたいですね。

小野:組織や文化をつくっていくことを重要視している背景として、これからの時代は組織文化で勝負していく時代になると感じているからです。

商品やサービスだけで勝負する時代は終わりを迎えると考えているので、私たちは「ASNOVAらしさ」を追求していくことがとても大事になります。だからこそ、組織文化で独自性のある唯一無二の「らしさ」を創りだせる企業に成長していきたいと思います。

さらに、学びをキャリア形成と結びつけることで、「やりがい」を持ち、「わくわく」した心で、「あんしん」して働ける環境を作っていきたいと考えています。

INDEX